BeStaDem - German Environmental Audit Tool

Projektübericht

| Projektlaufzeit: | 2017-2021 |

| Projektförderung: | DZNE Witten |

| Projektleitung: | Dr. Bernhard Holle |

| Projektkoordination: | Dr. Rebecca Palm |

| Projektmitarbeiter/innen: | Anne Fahsold |

Hintergrund

Die Relevanz der baulichen Umgebung für die Pflege, Versorgung und das Leben von Menschen mit Demenz in der stationären Langzeitpflege ist seit einigen Jahrzehnten bekannt und wird zunehmend zum Bestandteil von demenzbezogener Versorgungsforschung. Eine adäquate physische Umgebung kann die verbliebenen Alltagskompetenzen der Bewohner erhalten bzw. steigern und damit zur Förderung der Lebensqualität beitragen. Bislang ist kein standardisiertes, reliables und valides Instrument für die Einschätzung der baulichen Umgebung von Menschen mit Demenz in der stationären Langzeitpflege in Deutschland verfügbar, wenngleich die Adaption eines Instrumentes bereits erfolgte, dies sich jedoch in seiner psychometrischen Güte als nicht ausreichend erwies (vgl. Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg, 2006). Um die Situation der baulichen Umgebung in Wohnbereichen einschätzen zu können und daraus resultierend geplante und demenzspezifische Anpassungen vornehmen zu können, soll das australische „Environmental Audit Tool – High Care“ übersetzt und adaptiert und wissenschaftlich getestet werden um es entsprechend in Studien, aber auch der Versorgungspraxis nutzen zu können.

Ziele des Projekts

Die Ziele des Projektes lassen sich in drei Bereiche einteilen:

- Wissenschaftlich basierte Übersetzung des „Environmental Audit Tool – High Care“ in die deutsche Sprache (linguistischen Validierung und kulturellen Adaption) des Originalinstrumentes

- Prüfung der Praktikabilität des adaptierten Instrumentes „German Environmental Audit Tool (G-EAT)“ in der stationären Langzeitpflege

- Testung der Interrater-Reliabilität des German Environmental Audit Tool

Vorgehensweise

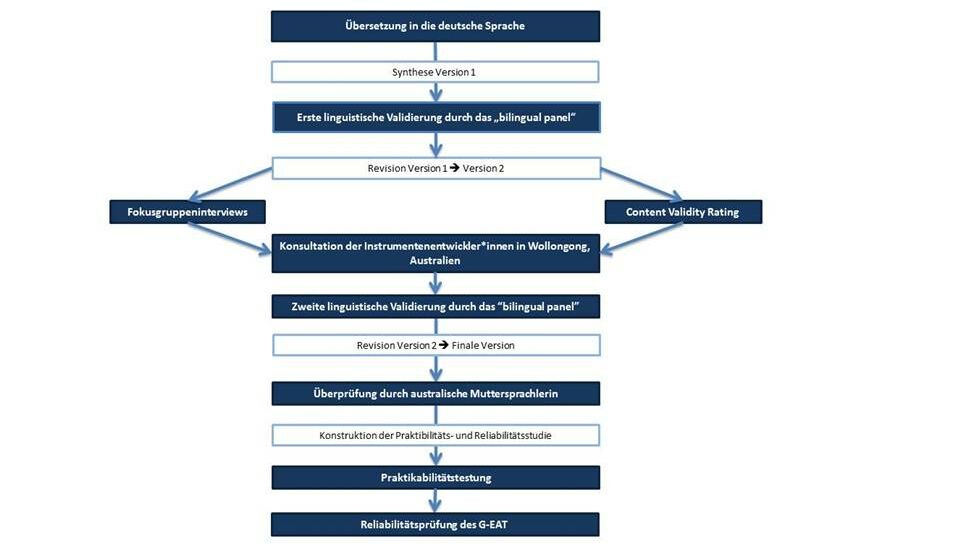

1. Übersetzung und Adaption des Environmental Audit Tool – High Care

Die Adaption des Originalinstrumentes erfolgte in einem mehrschrittigen Prozess angelehnt an die Empfehlungen der World Health Organization (1998). In den Übersetzungs- und Adaptionsprozess wurden sowohl wissenschaftliche Expert*innen sowie auch potentielle Nutzer*innen aus der stationären Langzeitpflege einbezogen. Die Übersetzung des Instrumentes erfolgte durch Mitarbeitende des DZNE, für die linguistische Validierung wurden in der Instrumentenadaption erfahrene Pflegewissenschaftler*innen konsultiert. Für die kulturelle Adaption wurden Fokusgruppeninterviews mit Praxisexpert*innen der stationären Altenpflege durchgeführt sowie der Content Validity Index des G-EAT berechnet. Die Klärung offener Fragen aus dem bestehenden Prozess sowie ein Einblick in die Anwendung des Instrumentes in Australien erfolgte durch eine Konsultation an der University of Wollongong (Dementia Training Australia). Abschließend wurde die deutschsprachige Version des Instrumentes von einer australischen Linguistin hinsichtlich ihrer Äquivalenz zum Environmental Audit Tool –High Care überprüft.

2. Prüfung der Praktikabilität des G-EAT

Das Instrument kann nach australischem Vorbild sowohl durch Forschende als auch in der Praxis tätige Personen angewendet werden. Um Informationsbedarfe bei der Nutzung des G-EAT durch beide Personengruppen zu identifizieren und daraufhin Anpassungen vornehmen zu können, wurde das Instrument in mehreren Wohnbereichen einem Praktikabilitätstest unterzogen. Fokussiert wurden dabei auf die Dauer des Ausfüllens, die Integration in den Alltag der Bewohnenden (Vermeidung von Störungen) sowie das Verständnis für die jeweiligen Fragen des G-EAT.

3. Interrater-Reliabilitätstestung des G-EAT

Die sich anschließende psychometrische Testung wurde auf 40 verschiedenen Wohnbereichen in stationären Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde jeweils ein Wohnbereich der teilnehmenden Einrichtung von wissenschaftlich Mitarbeitenden des DZNE und Mitarbeitenden der Einrichtung begangen. Im Rahmen dieser Begehung wurde das Instrument angewandt und ausgefüllt. Alle Einrichtungen erhielten nach der Teilnahme das Ergebnis der Begehung und der Verwendung des G-EAT, um auffällige bauliche Begebenheiten (Stärken und Schwächen) in ihrer Einrichtung diskutieren zu können, und ggf. Hinweise für mögliche bauliche Anpassungen zu erhalten.

Erwartete Ergebnisse

Nach den bereits abgeschlossenen Projektphasen 1 und 2 liegt eine adaptierte Version des Originalinstrumentes, das German Environmental Audit Tool vor. Dieses Instrument wurde im Rahmen der Interrater-Reliabilitätsprüfung bereits in 40 Wohnbereichen im deutschsprachigen Raum angewendet. Neben der Untersuchung der Interraterreliabilität wurden zusätzliche Informationen zu ausgewählten Fragen hinzugefügt um die Anwendung für die ausfüllenden Personen zu erleichtern. Die derzeitige Auswertung der Ergebnisse der Interrater-Reliabilitätsprüfung wird weitere Informationen über die Möglichkeit der wissenschaftlichen und praxisbezogenen Anwendung der Fragen des G-EAT im deutschsprachigen Setting liefern und darüber hinaus die Basis für die weitere Entwicklung des Instrumentes darstellen.

Kontakt